公開日: 2024.09.16

【2025年最新】人材業界の今後や将来性|市場規模や企業の成長率・業界の課題は?

人材業界の将来性が気になる方の中には、

「この先も人材業界は成長し続けるのか?」

「AIやDXが進む中で、業界の役割はどう変わるのか?」

などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

人材業界は、企業の成長と求職者のキャリアを支える重要な役割を担っており、少子高齢化や働き方の多様化を背景に、ますます注目を集めています。

一方で、労働力人口の減少や人的投資の不足などの構造的な課題も抱えているため、今後の展望を正しく把握することが大切です。

本記事では、人材業界の基本的な仕組みから市場規模・成長性、業界が抱える課題や将来の方向性までをデータとともにわかりやすく解説します。

この記事でわかること

人材業界の動向を知りたい方、これから人材業界に関わる予定の方にとって役立つ情報が満載です。

ぜひ最後までご覧ください。

人材業界の現在の市場を解説

人材業界は今、かつてないほど注目を集めている分野です。

少子高齢化やDXの進展、働き方の多様化など、企業の人材ニーズが急速に変化するなかで、人材サービスへの需要が高まっています。

ここでは、人材業界とは何か?という基本的なところから、業界を構成する主要業種、市場規模や成長性などをわかりやすく解説します。

人材業界とは?

人材業界とは、企業が抱える「人手不足」や「採用の難易度上昇」などの課題に対し、最適な人材をマッチングし、支援することで解決を目指す業界です。

少子高齢化や働き方の多様化が進む中、企業の採用戦略は複雑化し、人材業界の存在感は年々高まっています。

例えば、求職者のキャリア志向に合わせて転職を支援する「人材紹介」は、スキルや希望条件のマッチングに特化したビジネスモデルです。企業は即戦力の採用がしやすくなり、業務効率の向上につながります。

人材業界は、社会の変化とニーズに対応しながら、企業と求職者双方の課題を解決する役割を担っています。

こちらも併せてチェック!

人材業界とは?全体像をさらに徹底解説

人材業界の4つの業種を解説

人材業界は、「人材紹介」「人材派遣」「求人広告(人材広告)」「人事コンサルティング」の4つの主要な業種に分類されます。

企業の人材ニーズは、雇用形態や事業フェーズによって異なるため、多様な業種が存在しています。

各業種の特徴は、以下の通りです。

| 業種 | 主なサービス内容 | ビジネスモデルの特徴 |

|---|---|---|

| 人材紹介 | 正社員のマッチング、 面接調整など | 成果報酬型 採用成功時に企業から報酬を得る |

| 人材派遣 | 一定期間の労働力の提供、 業務のサポート | 時間単位で派遣料を得る |

| 人材広告 | 求人媒体への掲載 採用ページ制作など | 広告掲載料による固定収益型 |

| 人事 コンサルタント | 採用戦略 人事制度設計 組織改善など | 中長期的な人事課題解決を支援 |

人材業界の各職種は、企業の採用戦略や人材活用方針に応じた柔軟なサービスを提供しています。

それぞれのビジネスモデルが業界全体の成長を支えています。

こちらも併せてチェック!

人材業界の職種別仕事内容を徹底解説

人材業界の過去~現在の市場動向

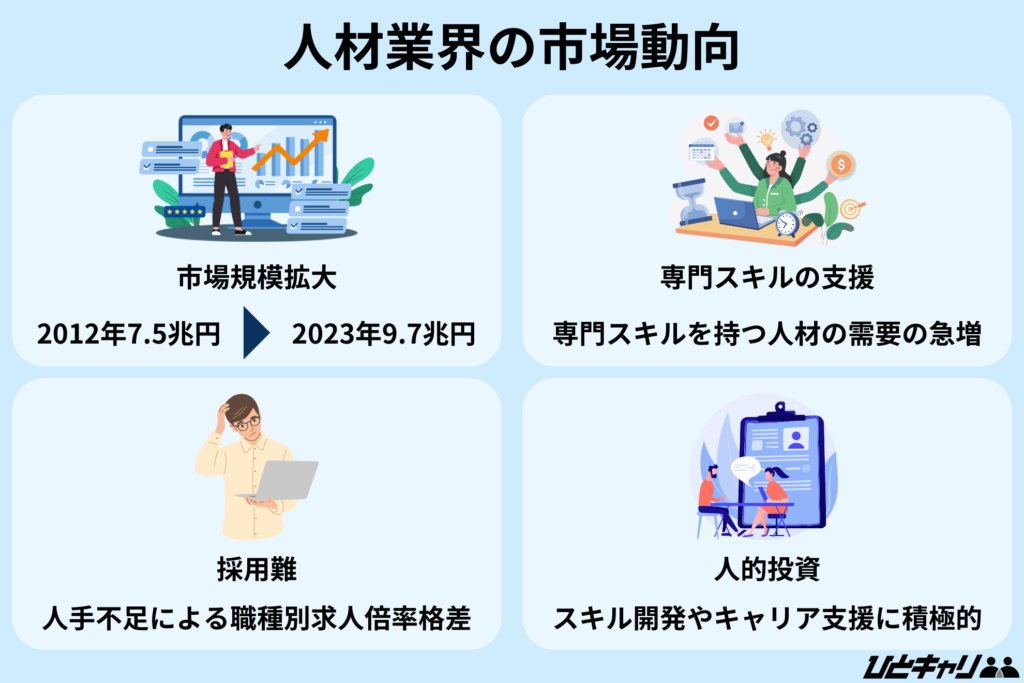

人材業界は、日本社会の構造的課題に対応しながら、長期的に市場規模を拡大し続けている成長産業です。

特に近年は、慢性的な人手不足や働き方の多様化により、人材サービスのニーズが大きく高まっています。

具体的には、以下の要因が挙げられます。

- 人材ビジネス市場は2012年度に約7.5兆円規模で、2023年度には約9.7兆円に拡大

- 深刻な人手不足を背景に、介護・建設・運輸・宿泊業などでは採用難が続いており、職種ごとの求人倍率の差も拡大

- DX・AI・半導体分野では、専門スキルを持つ人材への需要が急増し、「デジタル人材育成プラットフォーム」などで支援を強化

- 人的資本経営の観点から、企業が社員のスキル開発やキャリア支援に積極的に投資

参考資料:矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査(2024年)」、厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-」、経済産業省「未来人材ビジョン」

人材業界は、単なる人材供給だけでなく、労働市場の活性化やスキルアップ支援を通じて、経済・社会の基盤を支えるインフラとしての役割を強めているといえるでしょう。

人材業界が抱える課題

人材業界が今後も持続的に成長していくためには、構造的な課題への対応が欠かせません。

現代の日本社会では、「労働力人口の減少」「賃金の伸び悩み」「人的投資の不足」などの根本的な問題が進行しているためです。

具体的には、次の通りです。

労働力人口の減少と人手不足

- 生産年齢人口は1995年をピークに減少傾向にあり、今後も就業者数の自然増は見込めないとされている

- 女性や高齢者の就業率は上がっているが、労働力の維持には限界があると考えられる

賃金の伸び悩み

- 日本の平均実質年収は過去30年で約5%しか伸びておらず、アメリカ(+52%)・イギリス(+51%)と大きく差がついている

- 中小企業や非正規雇用では特に賃金が上がりにくく、就業意欲の低下にもつながっている

人的投資の不足

- 企業による職場外研修(Off-JT)への投資はGDP比でわずか0.1%でアメリカの1/5以下

- APAC諸国の中でも、日本は約46%が社外学習・自己啓発を行っておらず、自律的な学びに対する意識が低い傾向にある

上記の課題を解決しなければ、人材の定着・成長・流動性が停滞し、業界全体の持続的な発展が難しくなります。

国や企業が協力して仕組みを見直し、人材育成にしっかりと取り組んでいくことが重要といえるでしょう。

こちらの記事も併せてチェック!

人材業界がオワコンと言われる理由は?

人材業界の今後の展望は?

人材業界は今、深刻な労働力不足が進むなか、大きな転換期を迎えています。

ここでは、今後の人材業界を読み解く6つの注目ポイントを解説します。

\人材業界のキャリア相談はこちら!/

労働力不足により人材競争が加速

今後、人材獲得をめぐる競争はより一層激化していきます。

日本では生産年齢人口が減少する一方、就業希望者に対して求人数が大きく上回る「売り手市場」が続いているためです。

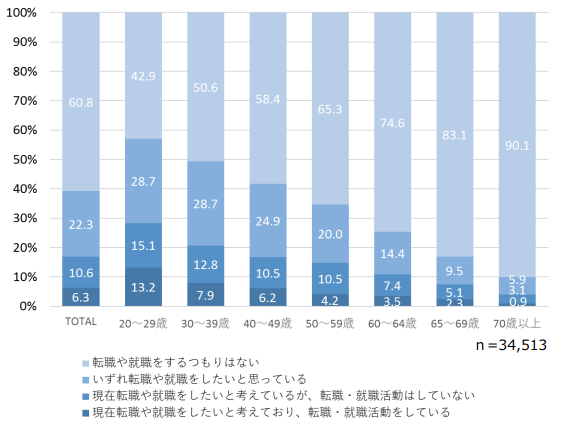

リクルートワークス研究所の分析によると、若手層を中心に転職意向を持つ層が増加し、企業間での人材獲得競争が激しさを増しています。

また、介護や建設分野では有効求人倍率が約3倍となる一方で、事務職では約0.4倍にとどまっており、職種間の需給ミスマッチも課題です。

人材を「確保できるかどうか」が、企業の競争力や成長を左右する大きな要因となるでしょう。

働き方・雇用形態の多様化

今後の人材業界では、多様化する働き方に対応した柔軟なサービスの提供が重要です。

コロナ禍や働き方改革を機に、正社員・非正規社員に加えて、副業やフリーランスなどの就業形態が広がっているためです。(参考:総務省「労働力調査」)

働き手の労働に対する価値観が変化し、育児や介護などのワークライフバランスを重視し、非正規雇用の働き方を求める声も増えてきました。

(参考:キャリアアドバイザーAgent|人材業界が2025年現在抱える課題とは?)

このような背景から、従来の「フルタイム前提」のマッチングサービスだけでは、ニーズを満たせなくなっているのがわかります。

また、転職活動のオンライン化に伴い、人材業界でもリモートワークを取り入れる企業が増加傾向です。

オンラインコミュニケーションスキルや自己管理能力など、リモートワークに適した能力を持つ人材への需要が高まっています。

こうした背景から人材業界は、雇用形態やライフスタイルの多様化に対応できるマッチング精度の向上と、キャリア支援機能の強化が求められているといえるでしょう。

グローバル人材の需要が高まる

デジタル分野をはじめとした先端産業では、高度な専門性を持つ人材のニーズが急速に高まっています。

そのため、国内の人材だけでなくグローバル人材の確保が重要です。

政府は、高度外国人材を迅速に受け入れるため、以下のような制度を整備しています。

- 「特別高度人材制度(J-Skip)」「未来創造人材制度(J-Find)」を創設

- 在留資格の迅速な取得を可能にし、受け入れを円滑化

- 国内企業や研究機関では、外国人材が働きやすい環境づくりを推進

- 社内で英語を共通言語とする体制の整備

- 多言語による生活支援サービスの提供(例:住宅、医療、行政手続き)

今後の日本経済の成長には、国籍を問わず優秀な人材を受け入れ、多様性を活かした組織づくりが不可欠です。

人材業界ではすでに、AIを活用した多言語対応の面接システムや、リモートワーク人材のマッチングなど、テクノロジーを駆使した革新的なサービスも続々と登場しています。

グローバル人材の活用は、「選択肢」ではなく「前提」となる時代が到来しているといえるでしょう。

シニア層がターゲットのサービス増加

今後の人材サービスでは、シニア層の活躍支援がより重要なテーマです。

背景には、少子高齢化の進行や定年延長、高年齢者雇用安定法の改正があり、60歳以降も働きたいシニアが増えているためです。

リクルートワークス研究所の調査では、50歳時点で正社員だった男性の4人に1人が、59歳までに転職を経験しています。

また、以下のようなデータもわかっています。

賃金の50〜69歳の非自発的引退者は約450万人と推計されている

- その多くは「自分に合う仕事が見つからない」ことを理由に引退

- 適切なマッチングがあれば、再就労の可能性がある

45歳以上の34.6%が「副業・兼業をしたいが、制度上できていない」と回答

- 制度の整備により、シニア層の労働参加の幅が広がる可能性がある

- 豊富な経験と意欲を持つシニア層は、労働力不足を補う貴重な戦力です。

今後の人材サービス業界では、シニアのキャリア継続を支援する仕組みづくりが成長に欠かせないでしょう。

AI台頭に伴うサービスの変化

AIの進化により、人材サービスの在り方が大きく変わろうとしています。

AIは、人材の発掘からマッチング・面接・評価・採用決定に至るまで、採用プロセス全体に活用されるようになっているためです。

具体的には、以下の要因が挙げられます。

米国でのAIを活用した採用例

- 候補者のスキルや転職確率をAIが予測し、自動で求人とマッチング

- 面接日程の自動調整ツールが活用され、スピーディな選考が可能に

- 表情・話し方などをデータ化し評価する「AI面接」の実用化

日本で導入中の例

- ATS(応募者管理システム)やAIスクリーニングの導入が拡大

- SNSや求人データベースと連携し、候補者情報を効率的に収集

- 採用精度とスピードが大幅に向上

AIに対する課題や新たな取り組み

- AIによるアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)排除の支援

- 候補者の「キャリア傾向」や適性をデータで導くAI面接アシスト

今後の人材サービス業界では、AIと人間の役割を明確にし、効率性と人間的なサポートのバランスが重要です。

AIを活用した「個別最適な人材マッチング」がスタンダードになる未来が、すぐそこまで来ているといえるでしょう。

リスキングのニーズが高まる

今後の労働市場では、リスキリング(職業能力の再習得)の重要性がますます高まります。

DXの進展や業務自動化の加速により、あらゆる職種・業界で求められるスキルが大きく変化しているためです。

この変化に対応できなければ、企業は競争力を維持できず、個人も職を失うリスクが高まるでしょう。

リスキリングの必要性を裏付ける具体的な事例は以下の通りです。

- 米AT&Tは、「10年後に現在の職務の半数が消滅する」との見通しから、約10万人の従業員を対象に総額10億ドルのリスキリングプログラムを実施

- 世界経済フォーラム(WEF)は「2030年までに世界で10億人をリスキリングする」という目標を掲げ、各国政府・企業・教育機関との官民連携による取り組みを推進中

- 日本では、中小企業が就業者の約7割を占める一方で、DX対応スキルを持つ人材が不足

リスキリングは、個人のキャリア維持・発展と企業の成長、さらには社会全体の生産性向上に直結する課題です。

今後は、国や企業、教育機関などが力を合わせて、リスキリングを本格的に進めていく必要があるでしょう。

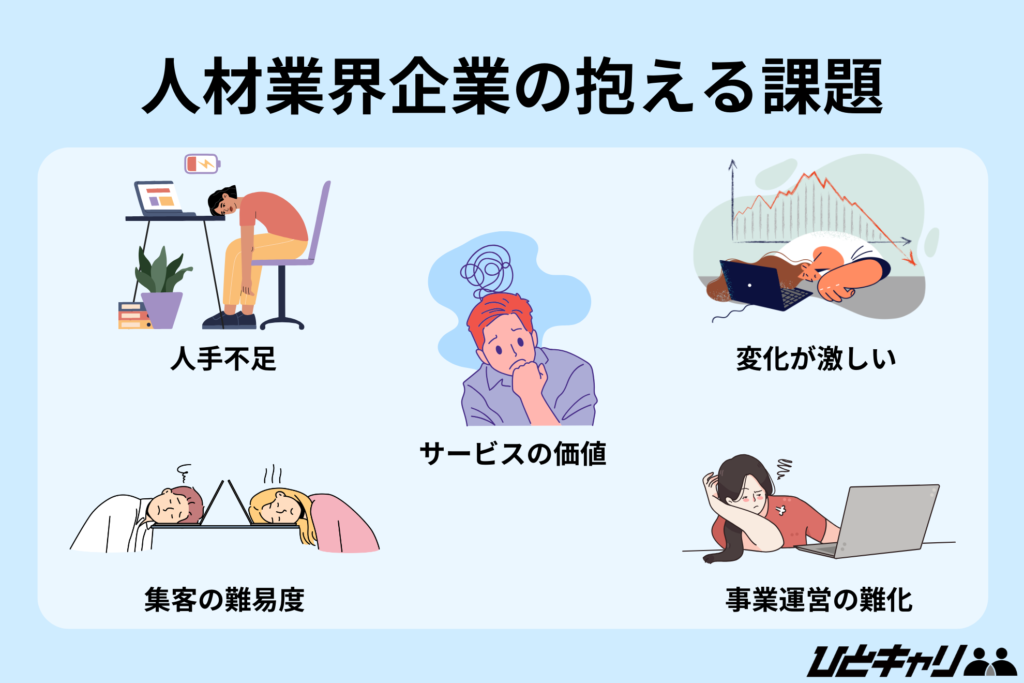

人材業界企業の抱える課題

人材業界は、企業の採用活動を支える重要な存在ですが、多くの課題を抱えています。

ここでは、業界全体が直面する構造的な課題と、紹介・派遣それぞれのビジネスモデルが抱える具体的な問題点について解説します。

- 人材業界の人手不足(業界全体)

- 集客の難易度が高い(人材紹介)

- サービスの価値が競争の決め手に(人材紹介)

- 変化が激しい(人材紹介)

- 事業運営のハードルが上がっている(人材派遣領域)

人材業界の人手不足(業界全体)

人材業界全体が深刻な人手不足に陥っていることが、大きな課題です。

人材業界の人手不足

- 2024年度(4月~2月)の人材関連サービス業の倒産件数は92件に達し、過去10年で最多を記録

- 従業員5人未満の小規模事業者が倒産の約7割(70.6%)を占めている

参考:株式会社東京商工リサーチ「人材関連サービス業」の倒産、過去10年で最多 人手不足と過当競争に加え、福利厚生も負担に」

「人材業界の人材」が充足していないと、クライアントの開拓や人材の集客が進みません。

人材業界従事者のリソースが不足することで、クライアントからの求人が充足していない状態や、クライアントに紹介したい優秀な人材の集客が回らない状態に陥ります。

すると、最適な人材マッチングができずに、人材関連サービス業が経営難になってしまうケースが発生しています。

こういった背景から、「人材業界の人材」を増やしていくことが大きな課題となっており、人材業界へポテンシャル枠での採用も進んでいる傾向です。

集客の難易度が高い(人材紹介)

人材紹介業界では、集客の難易度が年々高まっています。

エッセンシャルワーカー領域や中小の紹介会社において、人材確保をめぐる競争が激化し、事業継続が困難なケースも増えているためです。

背景には、深刻な人手不足と過当競争が存在します。

集客難易度が高い理由

- エッセンシャルワーカー市場では参入障壁が低く多くの紹介事業者が参入することで競争が激化

- 中小企業では広告を出しても応募が集まらず、採用に至らないケースが多数

- 広告費が売上に対して過大になり、資金繰りを悪化させる企業も増加

参考:株式会社東京商工リサーチ「人材関連サービス業」の倒産、過去10年で最多 人手不足と過当競争に加え、福利厚生も負担に」

こうした現状では、「いかに効率よく集客できるか」が生き残りに重要です。

今後は、特定の職種に特化した求人設計や情報発信力の強化が、競争を勝ち抜くための要素となるでしょう。

サービスの価値が競争の決め手に(人材紹介)

人材紹介業界では、前述の通り競合他社が急増しており、経営が続けられない会社が増えています。

競争環境が激化している中で、より「提供サービスの価値」の高さが重要となっており、これまでの「大手サービス一強」の時代ではなくなっている傾向です。

求められるサービス価値の変化

・かつては、多くの求人数を握る大手人材会社が強い時代

・大手サービス(総合型人材会社)は担当求人領域が広い分、専門的知識が散漫

・現在は、専門性の高い特化型の人材会社の方が制度の高いマッチングにつながることで、企業の成長スピードが加速している

大手企業は、求人数の多さや莫大なリソースを抱えていることから、「マッチング量」で勝負で来ていました。

しかし、求人領域の広さや担当業務の分担(求人営業・キャリアアドバイザーの分業)による、一担当者あたりの専門性や、企業全体での領域の専門性は散漫となっています。

一方で、業界特化型人材会社であれば、領域を絞ることで専門性の高いノウハウが蓄積しやすく、より高いマッチング精度を保つことができます。

転職ニーズが高まっている今、求職者のニーズに的確にこたえる「サービスの質」が重視されており、今後もより高い価値提供のできる人材サービス会社が勝ち残っていくといえるでしょう。

変化が激しい(人材紹介)

人材紹介業は、変化の波に乗り遅れると競争力を失うリスクがあり、迅速な対応力が求められます。

採用手法の多様化、働き方の変化、法改正など、外部環境の変化が頻繁に発生しているためです。

具体的には、次の通りです。

人材紹介領域の変化例

・入社祝い金制度の撤廃に伴うサービス内容の変化

・コロナ後の働き方改革

・外国人労働者に関連する制度の改正

変化に柔軟に対応できる体制構築と、トレンドを先読みする力が今後の競争力を左右するでしょう。

事業運営のハードルが上がっている(人材派遣領域)

人材派遣事業は、制度対応・採用難・競争激化により、事業運営の難易度が年々上昇しています。

労働法制の強化や福利厚生コストの増加、求職者のニーズ変化が中小事業者に特に重くのしかかっているためです。

法規制による人材派遣領域の運営への影響

・「社会保険適用拡大」に伴う人材派遣会社の負担割合増

・「有休5日取得義務」などの法改正

参考:株式会社東京商工リサーチ「人材関連サービス業」の倒産、過去10年で最多 人手不足と過当競争に加え、福利厚生も負担に」

また、スキマバイトやダイレクト雇用など、代替手段の普及も市場シェアを縮小させている要因です。

派遣ビジネスは、新たな付加価値の提供が不可欠であり、従来のやり方のままでは生き残れない時代が到来しています。

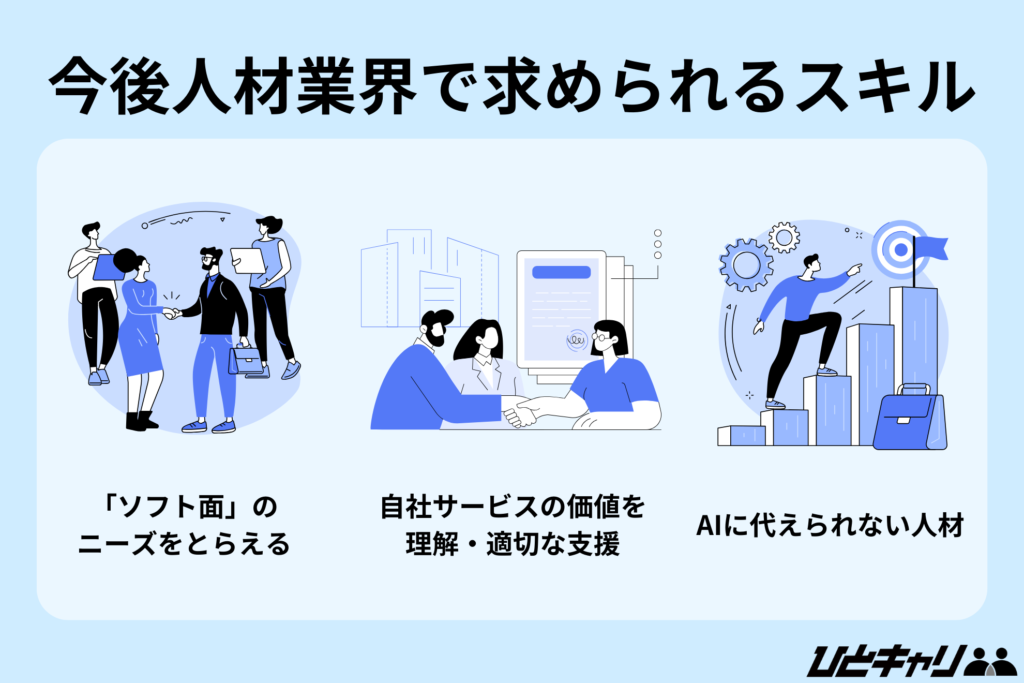

今後人材業界従事者が求められるスキル・考え方

人材業界が大きな転換期を迎えるなかで、業界で働く一人ひとりにも変化への対応力が求められています。

ここでは、業界従事者に求められる視点と行動について整理します。

人の「ソフト面」のニーズをとらえキャリアに向き合う

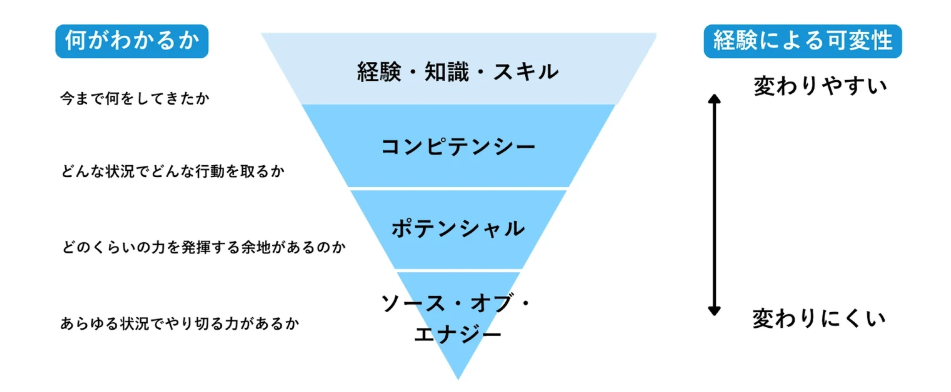

人材業界では今後、求職者の「ソフト面」のニーズを的確に捉えた人材サービスが、企業・個人ともに競争力を高めるのに重要です。

スキルや経験などの「ハード面」だけでなく、価値観・働き方・キャリア観などの「ソフト面」への対応が差別化要素となるためです。

例えば、「ワークライフバランスを重視したい」「やりがいを感じられる職場に転職したい」など、定量的な数値やデータではわからない多様なニーズをくみ取る力です。

たくさんの条件がある中で、ハード面・ソフト面の両方から、マッチ度の高い求人を提案できる力が、質の高い人材紹介をするために重要です。

キャリアの伴走者として、単なる求人紹介ではなく、長期的視点でのキャリア支援を行う企業が、求職者からの信頼を獲得していきます。

人材業界は、求職者のキャリア形成を真に支援できる質の高いサービスこそが、企業の成長と生き残りを左右するでしょう。

自社サービスの提供価値を理解し適切な支援を行う

人材業界は、自社サービスの提供価値を正しく理解し、求職者と求人企業双方に対して的確な支援を行う力が重要です。

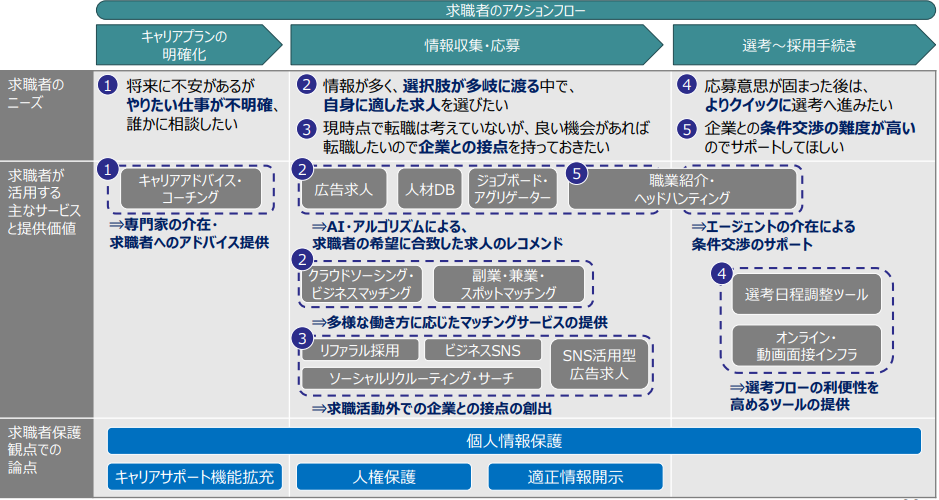

現代においては、様々な人材関連サービスが展開しており、アプローチする求職者の「転職に対する温度感」も、それぞれ異なるためです。

上記の図のように、求職者のおかれているフェーズによって、各サービスのサポートすべきアクション内容も異なります。

ただ自社のサービスを提供するのではなく、自社の強みや支援内容を明確に伝え、ターゲットとなる求職者が本質的に求めているものや、それ以上の価値提供を与えることが重要です。

そのためにも、改めて自社サービスについて、顧客目線から理解を深めておきましょう。

AIに代えられない価値提供をできる人材を目指す

今後の人材業界では、AIに代えられない「人間だからこそできる支援」が重要な差別化要素となるでしょう。

人間のソフト面を汲み取り、自社でしか生み出せない価値の提供が不可欠だからです。

例えば、私たち「ひとキャリ」の人材紹介サービスでは、「一緒に考え、一緒に歩む」ことを大切にしています。

単なる求人のマッチングではなく、長期的なキャリア形成を見据えた対話と提案を通じて、求職者の納得感ある意思決定の後押しが重要です。

求職者・クライアントに選ばれる企業・人材を目指すのが、AI時代に求められる人材業界の姿といえるでしょう。

人材業界では今後よりサービスの提供価値を高め集客できるかがカギ!

人材業界は、少子高齢化・働き方の多様化・AIの普及・グローバル化といった大きな変化の中で、新たな役割が求められています。

こうした時代に求められるのは「情報提供」だけでなく、個人と企業の本質的なマッチングを生み出す支援力です。

今後、人材業界においては、サービスの質を高め、テクノロジーと人間力のバランスを活かした価値提供が、集客と事業成長に不可欠となるでしょう。

「ひとキャリ」では、人材業界やHR領域への転職を目指す方に向けて、業界特化型の非公開求人を多数ご用意しています。

無料キャリア相談では、経験豊富なプロのコンサルタントが、あなたの志向・価値観に合った企業をご提案します。

転職を考えている方はこちらも併せてチェック!

人材業界の転職エージェントおすすめ11選

\人材業界のプロアドバイザーへ相談/